Павел Лебедев

Речь после инсульта: как вернуть способность говорить

Потеря речи: что происходит с мозгом после инсульта

Инсульт может забрать не только движение, но и возможность говорить.

Для многих пациентов это становится самым тяжёлым последствием: ты всё понимаешь, но не можешь сказать. Или говоришь — а слова теряют смысл.

Мир будто становится тихим, даже если вокруг много людей.

Но это тишина не навсегда.

Речь можно восстановить. Не мгновенно, не просто, но можно. Я вижу это каждый день в своей практике. Главное — не ждать «чуда», а понимать, как мозг работает и что ему помогает учиться заново.

Почему теряется речь

Речь — не «одна зона» в мозге, как раньше думали.

Она рождается из совместной работы десятков участков: зона Брока планирует артикуляцию, Вернике отвечает за смысл, островковая кора — за координацию движений, лобные отделы — за инициативу и внимание.

Когда инсульт нарушает эту сеть, человек может столкнуться с афазией — расстройством речи.

Форм бывает несколько:

Моторная афазия — человек понимает, но не может сказать. Слова будто застревают на кончике языка.

Сенсорная — наоборот, говорит свободно, но смысл теряется: фразы звучат, но не отражают мысли.

Амнестическая — «знаю, что это... но слово не вспоминается».

Глобальная — когда нарушено и понимание, и речь.

Важно понимать: афазия — не потеря интеллекта.

Это потеря связи между словами и тем, как их произнести или понять.

Как мозг учится говорить заново

После инсульта нейроны погибают, но мозг не сдаётся.

Он начинает строить обходные пути — создавать новые связи, искать запасные маршруты.

Это свойство называется нейропластичностью.

Когда человек тренируется говорить, слушать, петь — активируются соседние участки, и они постепенно «берут на себя» утраченные функции.

Но чтобы это случилось, мозгу нужно время и регулярность.

Каждое занятие, даже короткое, — кирпичик в новой речевой сети.

Когда начинать занятия

Как только позволяет состояние.

В идеале — уже через 2–3 недели после инсульта, если человек стабилен и может удерживать внимание хотя бы 10–15 минут.

Раннее начало — это не гонка.

Главное — не количество заданий, а контакт: когда логопед говорит спокойно, даёт простые задачи, поддерживает.

Иногда первое «слово» — это просто звук или взгляд. Но именно с этого всё начинается.

Кто помогает вернуть речь

Восстановление речи — это всегда командная работа:

Медицинский логопед — подбирает упражнения, обучает близких, ведёт процесс шаг за шагом.

Медицинский психолог — тренирует внимание, память, мышление.

Реабилитолог — следит, чтобы тело не мешало речи: дыхание, осанка, подвижность челюсти.

Семья — создаёт безопасное пространство, где не страшно ошибаться.

Иногда одно доброе слово родного человека помогает больше, чем десять упражнений.

Что помогает восстанавливаться

Исследования (Cochrane, AHA/ASA, NICE) показывают: лучший результат даёт регулярная и осмысленная терапия.

Вот принципы, которыми мы руководствуемся:

Интенсивность — мозг учится на повторении. Лучше каждый день по 20 минут, чем раз в неделю по часу.

Смысл — слова должны быть важны для человека. «Доброе утро», «кофе», «сын», «собака» — эти слова мозг вспоминает легче.

Эмоции — радость, интерес, музыка активируют пластичность. Иногда пение помогает говорить, когда речь молчит.

Контекст — говорить не ради упражнения, а ради общения.

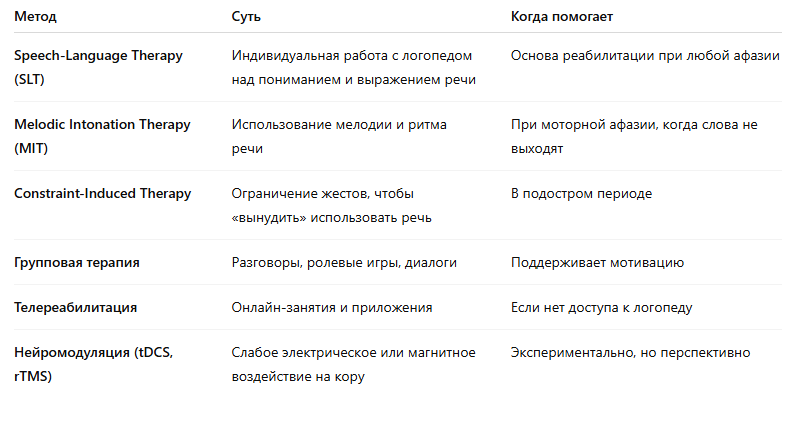

Проверенные методы

Что можно делать дома

Многое зависит от семьи.

Вот простые, но важные шаги:

Говорите каждый день. Не избегайте общения.

Дайте человеку время. Не перебивайте, не подсказывайте слово сразу.

Хвалите за каждую попытку. Даже неверное слово — шаг вперёд.

Используйте фото, предметы, карточки — визуальная опора облегчает речь.

Читайте вместе короткие тексты, подпевайте песням.

Пишите слова, которые особенно важны, — это помогает мозгу закрепить образ.

Почему речь не восстанавливается без внимания и памяти

Без восстановления когнитивных функций речь не вернётся полностью.

Чтобы говорить, мозгу нужно:

удерживать внимание (слышать вопрос и помнить, что хотел сказать);

запоминать последовательность звуков;

связывать смысл с контекстом.

Поэтому тренировки памяти, концентрации и ассоциаций — обязательная часть реабилитации речи.

Эмоциональная сторона

Афазия часто сопровождается депрессией и апатией.

Человек может чувствовать себя «бесполезным», особенно если окружающие говорят слишком быстро или делают всё за него.

Самое важное — дать право быть в процессе.

Не давить фразами вроде:

«Соберись!», «Ты можешь говорить, просто старайся!»

Лучше сказать:

«У тебя получается всё лучше»,

«Я подожду, не спеши».

Иногда именно эти слова открывают дверь обратно к речи.

Когда ждать улучшений

Обычно первые сдвиги появляются через 1–2 месяца регулярных занятий.

Наибольшие улучшения — в течение 6–12 месяцев, но мозг способен обучаться и спустя годы.

Я видел пациентов, которые начинали произносить слова через два года после инсульта.

Главное — не прекращать.

Что говорит наука

Cochrane, 2022 — систематическая терапия улучшает речь и понимание.

Breitenstein et al., Lancet, 2017 — даже хроническая афазия отвечает на интенсивные занятия.

AHA/ASA, 2021 — рекомендуют не менее 45 минут терапии в день 5 дней в неделю.

Российские КР, 2022 — подчёркивают роль междисциплинарного подхода и обучения родственников.

Шаг за шагом к себе

Речь — это не просто звуки. Это возможность сказать «люблю», попросить, пошутить, быть услышанным.

Когда человек после инсульта снова произносит первые слова — это не просто восстановление функции. Это возвращение к жизни.

Не бывает «поздно». Бывает — «пока ещё не дошли».

Шаг за шагом, день за днём, можно вернуть голос — и вместе с ним, вернуть себя.

Источники:

Brady M. et al. Speech and Language Therapy for Aphasia Following Stroke. Cochrane, 2022.

Breitenstein C. et al. Intensive SLT in Chronic Aphasia. Lancet, 2017.

Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery. AHA/ASA, 2021.

Российские клинические рекомендации по ишемическому инсульту, 2022.

Я Доктор Павел Лебедев, специалист по восстановлению после инсульта, травм, операций, тяжелых заболеваний. Много лет занимаюсь медицинский реабилитацией, физической терапией, мануальными методами лечения. Веду прием и занимаюсь с пациентами в городе Санкт-Петербург. Автор книги "Инсульт. Шаг за шагом к себе".

Добро пожаловать на мой сайт: pavellebedev.ru

Мой телеграм-канал: PRM_chitaem

Книга в продаже: Ridero

Яндекс Дзен: https://dzen.ru/pavellebedev.ru

ВКонтакте: https://vk.com/club229315957

Youtube: Канал Доктор Павел Лебедев

Материалы подготовлены на основе актуальных клинических рекомендаций и современных научных обзоров. Под редакцией врача физической и реабилитационной медицины Павла Лебедева.